研究紹介

アレルギー性気道炎症に対する

G蛋白共役型エストロゲン受容体を介した抑制作用の機序

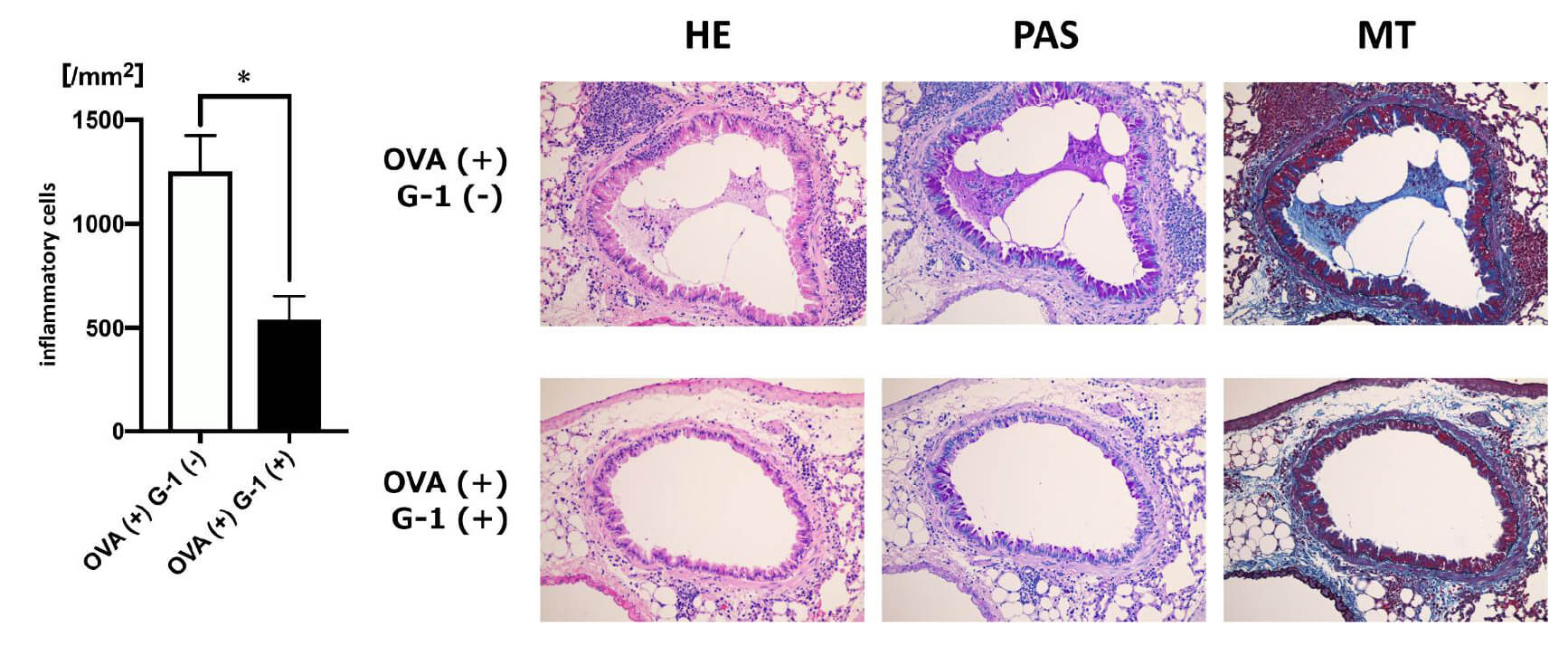

性ホルモンの一つであるエストロゲンの受容体に幾つか種類がありますが、Gタンパク質共役型エストロゲン受容体(GPER)といった細胞膜に存在する受容体が最近注目されております。このGPERと喘息病態の関わりについて、喘息モデルマウスを用いて研究しています。現在のところ、急性喘息・慢性喘息のモデルマウスにおいてGPER特異的アゴニストであるG-1の投与が、アレルギー性気道炎症を抑制することを示しました。この研究の成果は、気管支喘息における性差の原因の解明と難治性喘息の新たな治療法の開発に貢献することが期待されます。今後更なるメカニズムの解明を目指していきたいと思います。

ARDSに対する水素吸入療法の有効性についての基礎的検討

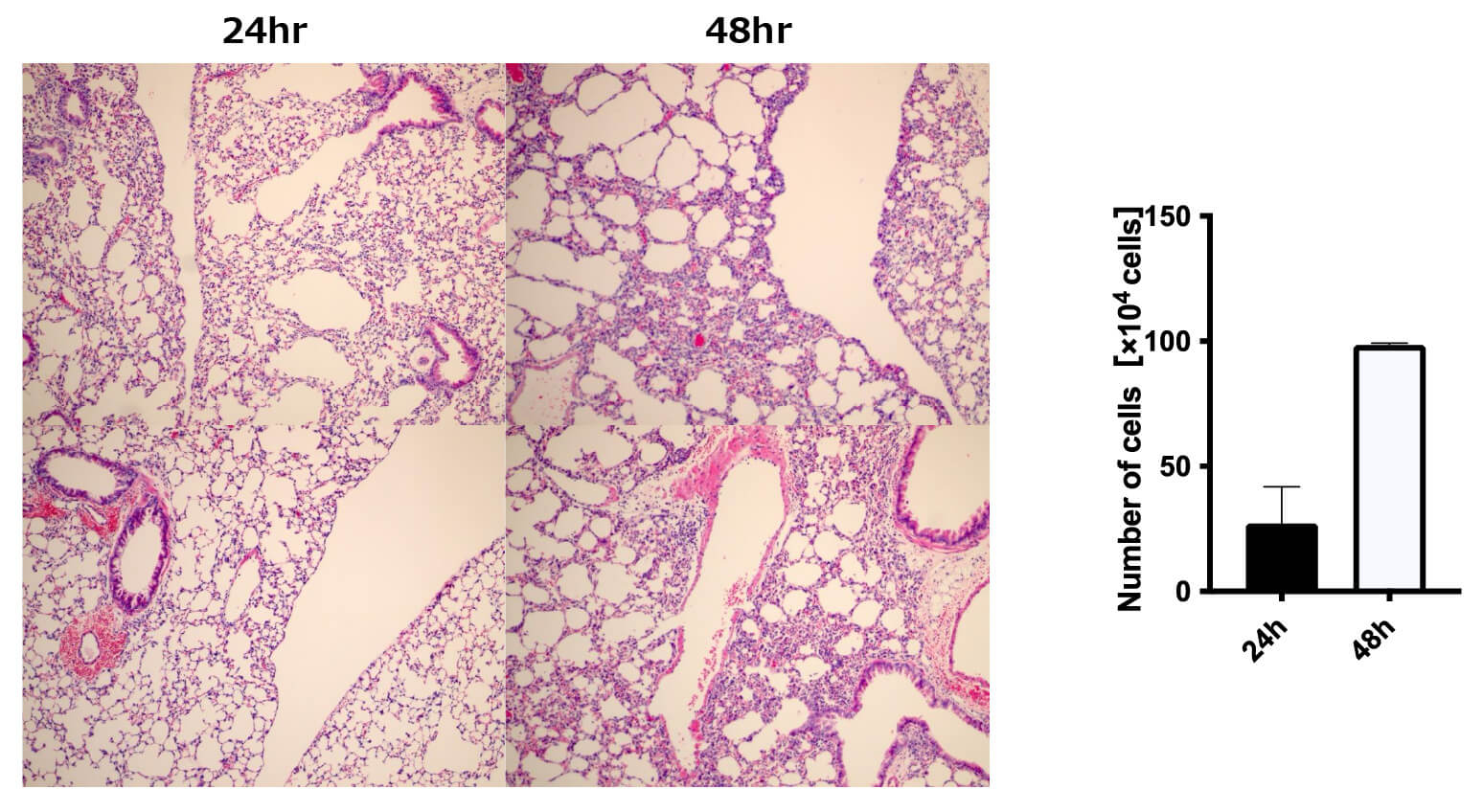

ARDSとは先行する基礎疾患・外傷をもち、急性に発症した低酸素血症で、胸部X線写真上では両側性の肺浸潤影を呈し、かつその原因が心不全、腎不全、血管内水分過剰のみでは説明できない病態の総称を言います。ARDSにおいては、肺内の酸化ストレスが症状を悪化させることが、これまで報告されてきています。現時点において、肺内酸化ストレスを軽減するための有効な方法は確立されていません。ここで、近年、水素吸入が酸化ストレスの軽減に寄与することが報告され始めてきております。我々は、ARDSモデルマウスを作成し水素投与の効果について研究しております。

がんの原因となる染色体外DNAを除去するための研究

ゲノム生化学講座に所属し、がん細胞株を用いて、がんの原因となりうる染色体外DNAや、それを減らす可能性のある蛋白質をコードする遺伝子導入実験などを行なっています。肺がんの原因となる染色体外DNAを除去するような治療に繋げたいと考えています。

ウイルス感染時の自然免疫応答についての検討

血管・炎症医学講座の今泉教授の元で、基礎研究をしております。気管支上皮細胞株であるBEAS-2B細胞を用いて、ウイルス感染時の自然免疫応答炎症カスケードを主軸に、生体内の各種分子がどのように影響しているかを研究しています。免疫システムを解明することで、最終的にはウイルス感染症の病態解明や新規治療に繋がればと考えています。

肺癌治療における治療待機時間と併存症の影響

肺がん治療においては,治療までの待機時間がかかるほど予後が悪くなると考えられていますが,待機時間がかかる理由として併存症があることが挙げられます。例えば併存症の治療を先に行うことで肺がん治療までの時間がよりかかるようになり,予後が悪くなっている可能性があります。そこで私たちは,併存症と待機時間が治療または予後にどのような影響があるかを明らかにします。

T細胞分化のメカニズム

大学院生として、ゲノム生化学講座にて藤井穂高教授や、講座の先生方にご指導いただきながら研究を行っています。現在はT細胞の分化のメカニズムに関する研究をしており、おもに細胞株を用いた実験を行っています。

肺癌手術検体の背景肺の検討

肺癌手術検体を利用して、肺癌発生に関連する因子や、背景の間質性肺炎像や気腫が予後や治療効果にどのように関連していくかを検討してます。 また、クライオバイオプシーや迅速細胞診 (Rapid On-Site cytologic Evaluation: ROSE)についての症例集積、検討を行なっていきます。